日本作業療法士協会 運転と地域移動推進委員会

名前:小倉由紀(千葉県作業療法士会運転支援検討委員会)

理事や代議員より、お薦めの書籍について紹介させて頂く事になりました。

県士会活動において、私たちの違う一面も知って頂ければ幸いです。

ここ数年、医師や医師を中心とした著者による自動車運転評価・支援に関する書籍が複数出版された。そのなかで本書は、編著者の藤田佳男先生、澤田辰徳先生をはじめ「運転と作業療法研究会」のメンバーを中心とした、作業療法士による作業療法士のために執筆された書籍である。著者の殆どは全国で運転支援の第一線で活躍する作業療法士となっている。

本書は、「ドライブマネジメントの基礎知識」「運転技能の評価」「運転の作業療法的支援」「ドライブマネジメントにおける連携」「特殊な状況での運転支援」「作業療法におけるドライブマネジメントシステムの実際」「作業療法におけるドライブマネジメントの実例」という構成で、基本的知識から実際の支援まで、実践事例を含めてまとめられている。

出版以来、運転支援に携わる作業療法士にとって有用な参考書として活用されている。支援に取り組み始めてまだ本書をお読み頂いていない作業療法士の方はぜひご一読願いたい。

| 書籍名 | 作業療法とドライブマネジメント |

|---|---|

| 著者 | 澤田 辰徳(編集)藤田 佳男(編集) |

| 定価 | 4,180 円 (本体 3,800円 + 税10%) |

| ISBN | 978-4-8306-4570-9 |

| 出版年月 | 2018.09.11 |

名前:小倉由紀(千葉県作業療法士会運転支援検討委員会)

臨床疑問(Clinical Question)とそれに対する回答という形式でまとめられている、リハビリテーションにおけるリスク管理を扱った本です。具体的な臨床疑問が掲載されているため、こんな時はどうしたらよいのかを学べます。働き始めてリスク管理を勉強しなければと思い立った若手や、リスク管理を改めて勉強したくなった中堅の皆さんにお勧めします。参考文献もしっかり掲載されていますので、掲載されている文献を取り寄せてさらに深く学ぶのにも役立つと思います。

| 書籍名 | リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン |

|---|---|

| 著者 | 日本リハビリテーション医学会リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン策定委員会 (編) |

| 定価 | 3000円+税 |

| ISBN | 978-4-7878-2285-7 |

| 出版年月 | 2018.11.06 |

名前:HP委員橋本

臨床研究に関心が出てきた方が、まず何を読んだらよいのか迷ったときにお勧めの本です。量的研究の研究デザイン全般について書かれています。この本では、リサーチクエスチョンの練り方、研究計画の立て方、研究対象者をどのように考えたらよいか、研究デザインにはどのようなものがあるのかといった内容を学べます。また、臨床研究をする予定のない方も、研究について一般的な知識をつけておくことは重要です。論文についての知識がなければ、論文の内容を自分に都合の良いように解釈してしまい、批判的に内容を吟味することができません。批判的吟味が出来なければ、研究結果を、自分の目の前の患者さんに無理に当てはめて、患者さんに不利益をもたらすリスクもあります。このように、研究デザインについての知識を持つことは、自身の実践能力を高めるために重要です。少し値段の高い本ですが、職場に一冊あっても良いかもしれません。

| 書籍名 | 医学的研究のデザイン 研究の質を高める疫学的アプローチ 第4版 |

|---|---|

| 著者 | 木原雅子 (翻訳), 木原正博 (翻訳), |

| 定価 | 4700円+税 |

| ISBN | 978-4895927833 |

| 出版年月 | 2014.09.01 |

名前:HP委員橋本

学会での事例発表に慣れてきた方が、ステップアップするのに役立つ本です。タイトルの通り、本書を読むと、論文の価値を吟味することができるようになります。量的研究や質的研究、ランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial:RCT)が優れた研究というわけでもなく、症例/事例報告にもまた役割があることが理解できます。特に3章がおすすめです。臨床で働く作業療法士には大規模な研究を行うことは難しいですが、症例/事例発表を通してエビデンスの構築に努めていきましょう。

| 書籍名 | 読む技術 論文の価値を見抜くための基礎知識 |

|---|---|

| 著者 | トリーシャ・グリーンハーフ 著 日経メディカル 編 |

| 定価 | |

| ISBN | 9784822200886 |

| 出版年月 | 2016.06.18 |

名前:HP委員橋本

ホーキング博士の序文から始まる、宇宙・地球・生命・文明・知識・発明に分類された〈始まり〉の物語です。〇〇の為の知識とは違う、副題の「へそに溜まるごみはどこからくるのか?」をはじめ、「生命は、いつ、どこではじまったのか?」「なぜ私たちは友人を作るのか?」「古代のお酒のレシピ」なんていうのも。見開きページで完結するので、SNSに頼らないちょっとした気分転換、ペーパーバック風の紙質と3.5センチの厚さは枕にも最適かもしれません。

子どもの頃「なんで?」と素朴な疑問を抱いたあなた、雑学が好きなあなた、お子さんの「なんで?」が増えてきた親御さんにもおすすめします(工夫されたデザインと色使いを図書館などで見るのもおすすめです)。

| 書籍名 | New Scientist 起源図鑑 ビッグバンからへそのゴマまで、ほとんどあらゆることの歴史 |

|---|---|

| 著者 | グレアム・ロートン (著), ジェニファー・ダニエル (著), 佐藤 やえ (翻訳) |

| 定価 | |

| ISBN | 4799322079 |

| 出版年月 | 2017.12.14 |

私の唯一の趣味が読書で、ここ数年読んだ本の中で最も感銘を受けた作品を紹介します。

そのタイトルから学術的な内容に思えますが、柔らかな語り口で作者の深い洞察が心地よく伝わってくる作品です。我々作業療法士は領域の違いこそあれ、その対象は必ず人です。人とはそもそも何だろうか?という疑問は多くの作業療法士が常に考えている事柄だと思います。人に立ち現れる現象は多岐に渡り、その解釈や理解に戸惑うことも多いです。人を安易に理解したと考えることは、その方の人生に土足で踏み込むようなことでもあり、絶対に避けなければなりません。

人の理解、その答えを明確に提示してくれるわけでは無いのですが、社会の片隅に追いやられやすい人々(ヤクザ、娼婦、ホームレスなど)の人生の断片を集め、作者の暖かい視点で流れるように描いています。作中に登場する人生を構成する断片は想いを共有できるものもあれば、そうで無いものも沢山あります。その全ての断片を優しい気持ちで見つめられる作品であります。人というのは曖昧で、いい加減で、そして愛おしいと思わせます。

是非ご一読をお勧めします。

| 書籍名 | 断片的なものの社会学 |

|---|---|

| 著者 | 岸政彦 |

| 定価 | 1,716円(税込) |

| ISBN | 978-4-255-00851-6 |

| 出版年月 |

名前:浦部智章

所属:合同会社art rings 訪問看護ステーション花くじら

![箱舟はいっぱい:藤子・F・不二雄[異色短編集]3](https://www.chiba-ot.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/100000009000998986_10204.jpg)

国民的アニメである「ドラえもん」を筆頭に、やさしく温かみのあるユーモアとSF(すこしふしぎ)な視点で子供たちの日常描いた超有名作家の、大人向けの短編集です。

冷戦時代の不安感、人間を皮肉たっぷりに描いた表題作の「箱舟はいっぱい」、一部ファンの間では未だに考察が繰り広げられている「カンビュセスの籤(くじ)」、ほのぼのとした表題からは全く想像できない重厚な、これまた考察が楽しい「ノスタル爺」などなど、ネタバレなしでは紹介するのが大変な、魅力的な作品たちです。

氏の短編は、しっかりとした時代考証や、当時の時事的背景を基盤とし、皮肉めいたユーモアや、じっくりと考えさせるような読後感をもった読み応えのある作品が多いのですが、読み疲れることなく一気に読み進められてしまうのは、氏の綿密に練られた圧倒的な構成力によるところが大きく、40数ページで描き切るその実力に感心させられます。(私もこんな文章が書けるようになりたい!)

作品を読んでいくと、我が国の作業療法の歴史で出てきたぞ、なんて思う描写も中にはあったり…。私たちの専門性に振り切って読んでも面白い解釈ができるのではないかと思います。この作品集と作家が好きすぎて、とりとめもない文章になってしまいました。

自粛が叫ばれるようになって早一年。大胆に活動するのが難しい状況で、ストレスもたまる日々かと思います。

そんな今だからこそ、たまっていた本を消化したり、新しいジャンルに挑戦してみたり今しかできないことを模索してみるのもいいかもしれません。

何かの際に、この作品をつまみに、皆様と「このタイトルの、このページの何コマ目の描写が・・・」なんていうマニアックなトークができるといいなぁ、なんて思っています(笑)

よろしければぜひ、お手に取ってみてください。

| 書籍名 | 箱舟はいっぱい:藤子・F・不二雄[異色短編集]3 |

|---|---|

| 著者 | 藤子・F・不二雄 |

| 定価 | |

| ISBN | 4091920632 |

| 出版年月 |

本書は地域で精神障がい者の移送サービスを行っている押川氏が書き下ろしたノンフィクションです。この本の中では主に、未治療のまま経過してしまった重度の精神障がい者と、その家族の苦悩が描かれています。精神科臨床に携わっていると10年以上未治療のまま経過し、両親の高齢化に伴って行き場をなくし、精神科病院にたどり着く人も少なくありません。2000年初頭から早期介入の重要性が指摘されていますが、日本ではまだまだこのような未治療の精神障がい者がたくさんいると言われています。

本書は漫画にもなっており、現在も連載中です。実情が丁寧に描写されており、とても分かりやすいです。興味のある方は、是非ご一読ください。

| 書籍名 | 「子供を殺してください」という親たち |

|---|---|

| 著者 | 押川剛 |

| 定価 | 605 |

| ISBN | 4101267618 |

| 出版年月 | 2015.06.26 |

正しい生き方とは、けっして難しいことではないはずです。子供のときに親から教わった、ごく当たり前の道徳心

―嘘をつくな、正直であれ、人をだましてはいけない、欲張るな―

そういうシンプルな規範の意味をあらためて考えなおし、それをきちんと遵守することがいまこそ必要なのです。(『生き方』より抜粋)

私たちは医療職として福祉職として、日々知識や技術を学び、仕事に励んでおります。

その中でも特に大切なこと、それは人としての精神性ではないでしょうか。

子供の頃に教わった道徳心、それは当たり前なようで、実は大人になるにつれて忘れてしまっていることではないかと思います。

人としての哲学、職業人として以前に、人としての原点に立ち戻る。

人に必要とされる人、それは真心や優しさ、誠実や素直さ、まじめさや感謝の心を備えた人であると思います。

まじめ、ど真剣、懸命に仕事をする

私は上手くいかないと感じたときは、この本を通して原点に立ち戻るようにしております。

人生は自分が思い描いたとおりになります。人生の彩は、自分の在り方次第です。

一日一日をど真剣に生きる。毎日が学びであり、環境や人に感謝をする機会なのです。

| 書籍名 | 生き方 |

|---|---|

| 著者 | 稲盛和夫 |

| 定価 | 1870 |

| ISBN | 9784763195432 |

| 出版年月 | 2004.07.22 |

名前:石井 佐代子

所属:公益財団法人復光会 総武病院

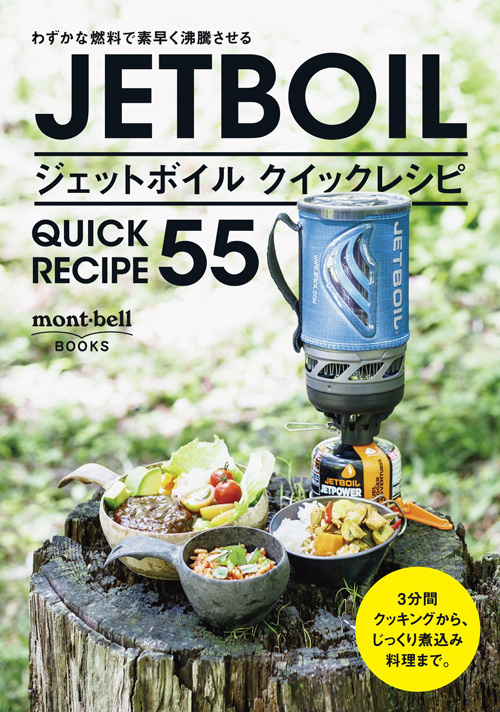

2019年秋の千葉県は台風15号、台風19号による災害が相次ぎ、大きな被害が発生したことは記憶に新しいところです。今年も台風による被害が出るのではないかと心配し、我が家では夏頃から少しずつ備蓄や避難時のシミュレーションを行っていました。避難した際の食事はどうするか?これはとても難しい問題ですが、私は山登りで使うJETBOIL(コンパクトで携帯に便利な鍋とコンロが一体になったもの)を持っていたので、家族に温かくておいしい食事を提供できるのでは?と思いこの本を手に取りました。

既にお気づきの方もいると思いますが、この本は「山めし」の紹介であり、掲載されているレシピは災害時に役立つものばかりではありません。むしろ「簡単・美味しい・おしゃれ」に楽しむコンセプトの本だと思います。しかし我が家ではこれが「どはまり」し、キャンプやアウトドア嫌いの妻が興味を持ち一緒に庭でご飯を作りました。嬉しい誤算としては、避難所で使うかもしれないということで、今まで何度も断られたテントの購入許可がおりたことです。

災害は突然発生するため、日頃の備えがとても重要です。災害対策を考えているが、なかなか行動に移せないと思っている方は、これを機に本誌を活用してみるのはいかがでしょうか?また登山用品(キャンプ用品)の購入許可が下りないと嘆いている方にもおススメしたい本となっています(笑)。なお紹介されているレシピは、JETBOILが無くても(一般的なカセットコンロでも)作れる内容となっていますので、興味のある方は一度手に取ってみてはいかがでしょうか?

| 書籍名 | ジェットボイル クイックレシピ55 |

|---|---|

| 著者 | ネイチュアエンタープライズ |

| 定価 | 1,320円 |

| ISBN | 978-4990806767 |

| 出版年月 | 2018.08.15 |

| 書籍名 | “問題行動の意味”にこだわるより”解決志向”で行こう |

|---|---|

| 著者 | 森俊夫 著 |

| 定価 | 680円 |

| ISBN | 4938874202 |

| 出版年月 | 2001.03.20 |

名前:太田一成

所属:中村古峡記念病院

私は、小さいころから地図帳や歴史に関する資料を眺めるのが好きでした。それもあり引っ越しなどで環境が変わるたびに、まずは書店へ足を運ぶことにしています。

これまで作業療法士として国内のいくつかの地域で勤めてきました。政令指定都市や地方都市、人口過疎地域… 南国や雪国(豪雪地帯)、様々な生活習慣や価値観がありました。

これまで新しい地域で新生活を始めるにあたって意識していることがあります。それはまずその土地柄に触れ、情報を得て学ぶこと。その地域の特性(人口や歴史、産業や農産物、または県民性など)を知ることで作業療法士としての幅が広がることを実感しています。また、その土地の特性を知ることにより対象者や関係業種の方とのコミュニケーションが初対面でも比較的楽だと感じます。皆さんが住んでいる様々な地域をどのように感じるかは十人十色。時には、対象者の方に地域の特性を教えてもらったり、そのことで対象者の情報を知るきっかけになったり…

皆さん、今一度、今働いている地域、住んでいるこの千葉県を再確認してみてはいかがでしょうか。これまで気付かなかった一面に触れられるかもしれません。私自身、知っているようで知らないことがたくさんあるものだなと実感します。特に人との関わりやコミュニケーションが苦手だと感じている若手の作業療法士の方には、一つのきっかけになるのではないでしょうか。

千葉に移り住み始めて早6年。思い返しながら再度この本を読み返すと、前回と違う私なりの新たな千葉県像が出来た気がします。これをきっかけに久しぶりに私もまた違う千葉県に関する書籍も読んでみたいと思います。

| 書籍名 | 地図で楽しむすごい千葉 紹介者 松尾 真輔 |

|---|---|

| 著者 | 都道府県研究会 |

| 定価 | 1,500円+税 |

| ISBN | 9784800312884 |

| 出版年月 | 2017.07.27 |

著者:Tokin(トキン)

1983年生まれ。イラストレーター。学生時代から心身の不調を抱え七転八倒。精神科の通院開始から10年ほどで解離性同一性障害・双極性障害と診断される。現在、イベント出展やライブペイントも開催。

監修協力&解説:岡野 憲一郎

京都大学大学院教育学研究科教授、医学博士

1982年東京大学医学部卒業

主著に『解離性障害―多重人格の理解と治療』『続・解離性障害―脳と身体からみたメカニズムと治療』、その他多数

「頭の中にいろいろな自分がいるなんて!なんて生きにくい!」この漫画を読んだ初めの感想です。『解離性障害』と聞いても、専門書からの知識や、診断を受けた当事者と関わる機会があっても、その症状や状態についてイメージできなかった私にとって、この漫画はとてもリアルで説得力がありました。例えば、トキンさんが診断を受けての1コマ「普通の人には、頭の中に『別の人』がいないのか・・・」というつぶやき・・。

作品自体は、絵もかわいいし、ストーリーがコミカルで面白い!エピソード中、かなり悲惨な内容もあるのですが、テンポよくユニークに描かれています。

トキンさんの人格は<子どもトキン><黒トキン><ヒーロートキン><監督トキン>など様々登場しますが、すべてがトキンさんです。他の解離性障害の方の場合、全く別の人だったり、動物だったり、架空の生き物だったりと、バラエティに富んだ人格が存在することが多く、その症状は個人差が大きいのですが、トキンさんの場合は、すべてがトキンさんだったことで、新しい活動や行動を起こすことができたようです。

またトキンさんは『双極性障害』も合わせて診断されているのですが、この症状についても、感情の動きと実際にあった体験を、トキンさんのセンスで上手く描いています。

漫画の途中には、『解離性障害とは?』『双極性障害って何?』『解離はいつ起こる?』『まわりの人にできること』といった内容の岡野氏によるコラムもあり、トキンさんカラーで描かれている内容を専門的に解説したり、補足の説明をしてくれています。終わりの『かいせつ◎トキンさんと解離性同一性障害』でも、発症の原因や人格、治療についての記述があり、

漫画の中で描かれているトキンさんの理解の仕方を、わかりやすく解説してくれています。

様々な各種疾患について、文字による専門書の知識ももちろん大切ですが、手に取りやすく、ページを読み進めやすい漫画はどうでしょうか。この作品からは、『解離性障害』のかわいいトキンさんの頭の中をちょっぴりでも実感することができるかと思います。

| 書籍名 | 実録 解離性障害のちぐはぐな日々-私の中のたくさんのワタシ |

|---|---|

| 著者 | Tokin |

| 定価 | 1,512円 |

| ISBN | 4772613668 |

| 出版年月 | 2018.11.30 |

名前:滑川佳奈恵

所属:千葉県中央障害者相談センター

私にとって、音楽はとても大事なんですが、その「私にとっての音楽」っていうのには、身の回りの環境音とか機械のノイズなんかも入っていたりするわけで、ひととの、あるいは書物での音楽をめぐる議論がいつもどこかもどかしいのは、この「音楽とはなにか」という概念が人によってずれているからじゃないかと思うわけです。

そう思うと、やっぱり私たちが「音楽」をイメージするときに暗黙の前提にしていることを掘り下げて考えざるを得ないわけで、だけどそのわりにはこのことに触れている書物はとっても少ないんですよね。

たとえば、いつからか、どうして音楽は「間違ってはいけないもの」になったのでしょうか?どうして幼稚園や小学校では、子どもたちに大声で歌わせるのでしょうか?考えてみると不思議じゃありませんか?

この本は、そうした「どうして音楽は、こんなに一方的でかたくるしいものになったのか?」を教育の観点から解き明かして、今の日本での音楽のあり方についてさまざまな「Why?」を提示しています。その意味では、「教科書」と銘打っていても「こうすべき」みたいな話はほとんど出てこないし、むしろそれは慎重に避けながら、「音楽とはなにか」を問いかける内容になっているように思います。

著者は臨床音楽学が専門だそうですが、学術的な書物ではなく、エッセイ風の読みやすい文章なので気楽に読めるし、それでいてとにかく目からウロコの論点がいっぱいで、音楽観が変わること間違いなしのかなり刺激的な本です。音楽の好きな人はもちろん、音楽療法とか、臨床で音楽を導入している人なんかにも、ぜひ読んでほしいです。マイナーな(失礼)出版社の本なので、まず実店舗では見つけることができないんですが、ネット通販ででも手に入れて読んでみてください。

| 書籍名 | 親のための新しい音楽の教科書 紹介者:池澤直行 |

|---|---|

| 著者 | 若尾 裕 |

| 定価 | 1260円 |

| ISBN | 978-4908040009 |

| 出版年月 | 2014.07.31 |

名前:池澤直行

所属:市川市障害者支援課